6-1 海戦発生までの経過

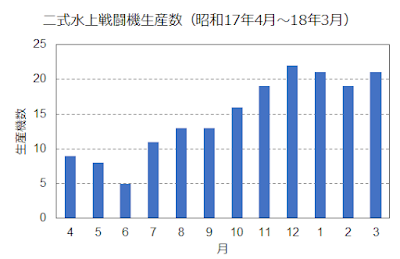

前述したアッツ島付近へのアメリカ艦隊の予想外の出現により、2月中に計画されていた「ア」号作戦による残りの輸送は中止された。日本軍にとっては、輸送船がそれまで警戒してきた航空機ではなく、夜間に水上艦艇によって沈められたことは衝撃だった。第五艦隊では船舶を用いた輸送方法の全面的な見直しを迫られた。その結果、アッツ島への輸送は第五艦隊による強力な護衛をつけた集団輸送が計画された。第一次集団輸送は水上機母艦「君川丸」と輸送船「粟田丸」、「崎戸丸」を重巡2隻、軽巡3隻、駆逐艦2隻で護衛する形で実施された。集団輸送の艦隊は3月10日に無事にアッツ島に到着して、二式水戦6機、水偵3機、飛行場用建設資材、人員342名の輸送に成功した [4, p442]。しかし、この輸送はホルツ湾沖でアメリカ潜水艦によって発見された [3, p250]。

引き続いて第二次集団輸送が計画された。輸送艦隊は特設巡洋艦「浅香丸」、輸送船「崎戸丸」を細萱戊子郎中将率いる主隊である重巡洋艦「那智」、「摩耶」、軽巡洋艦「多摩」、駆逐艦「若葉」、「初霜」と護衛部隊である森友一少将率いる第一水雷戦隊(一水戦)の軽巡洋艦「阿武隈」、駆逐艦「電」、「雷」が護衛し、第二護衛部隊として輸送船「三興丸」を駆逐艦「薄雲」が護衛した [4, p472]。これらの中のアッツ島向けの輸送船には、第二地区隊長山崎大佐と地区隊本部、砲兵大隊、高射砲大隊本部、高射砲中隊、野戦病院の一部など550名と火砲、食糧、飛行場建設資材等を積載していた [19, p197]。「三興丸」と「薄雲」は3月22日1600時に幌筵を先に出港し、残りは3月23日に3回に分かれて幌筵を出港した [4, p475]。

しかし、24日早朝から台風並みに発達した中心気圧978hPaの低気圧の影響によって、輸送艦隊付近の海上では0600時頃には風速20 m/sの東風が吹いた。激しい波浪とうねりのため、25日1515時に第五艦隊司令長官は、到着の予定を27日に延期した [4, p475]。しかし、27日への延期の判断は少し早過ぎたようである。その直後の25日夕方から天候は回復に向かい、1800時にアッツ島からは26日の揚陸は可能と打電された [4, p475]。波が収まってきた26日に主隊や護衛艦隊などの艦船は合同したが、先に出港した「三興丸」と「薄雲」は主隊と護衛部隊に合同できなかった。

一方でアメリカ軍情報部は第五艦隊が2回目の輸送作戦を実施することを予想し、北太平洋軍はマクモリス少将率いる第16.6任務部隊旗艦の軽巡洋艦「リッチモンド」、重巡洋艦「ソルトレイクシティ」、駆逐艦「ベイリー」、「ゴグラン」、「デイル」、「モナガン」にその阻止を命じた。ただし、アメリカ軍は第五艦隊に重巡洋艦「摩耶」が増強されていることを知らなかった [2, p54]。輸送阻止命令を受けて、第16.6任務部隊は3月27日夜明け前にアッツ島のはるか西のコマンドルスキー諸島南方海域を航行していた。この日、日本軍の輸送艦隊はこのアメリカ艦隊と遭遇し、アッツ島沖海戦(コマンドルスキー諸島海戦)が発生した。この時の天候は曇り、南東の風約4 m/sでややうねりがあった [10, p64]。視程は良かったが、高度約800 mに雲が一面にかかっていた [2, p55]。

6-2 海戦の戦闘経過

アッツ島沖海戦に関しては、主隊の行動に関する戦闘詳報のようなものは戦後に残されなかった。戦史叢書「北方方面海軍作戦」のアッツ島沖海戦の章は、主に「第一水雷戦隊戦闘詳報」と若干の第五艦隊関連文書と戦後の関係者の手記や聞き取りに基づいて作成されている。関係者の回想は内容が一致しているとは限らず、本海戦の全体像は必ずしも十分な資料が揃っているとは言えない部分がある。そういう状況ではあるが、アメリカ海軍の資料も参考にその経過をまとめる。

6.2.1 緒戦の状況

嵐のために合同できなかった輸送船「三興丸」と駆逐艦「薄雲」を除いて、日本艦隊は旗艦である重巡洋艦「那智」を先頭に、主隊と第一水雷戦隊の順番で単縦陣でアッツ島の西約300 kmを北上していた。輸送船「浅香丸」、「崎戸丸」は第一水雷戦隊の中で駆逐艦2隻に挟まれて航行していた [4, p477]。27日夜明け前(日出は0320時)の0200時頃、第一水雷戦隊の旗艦である軽巡洋艦「阿武隈」は最南端の「電」から「敵見ゆ」という報告を受けた。「阿武隈」はこれを味方の「三興丸」と「薄雲」と思った [4, p477]。「阿武隈」自身も0237時に南西方向に2隻の艦影を認めたが、これを引き続き味方と思った [4, p477]。「那智」の第五艦隊司令部でもこの報告を合同してきた味方の「三興丸」と「薄雲」と思い込んで何の対応も行わなかった [4, p480]。しかし18時間以上先に出航したこれらの2隻は、実際には艦隊の北西側にいた。日本艦隊はアメリカ艦隊がこれほど西方に進出しているとは全く考えていなかった [4, p481]。この時、日本艦隊は早朝訓練が終わったばかりで、しかもそれまで海が時化続きだったため、乗組員たちは久々に緊張が解けて安堵した直後のことだった [4, p482]。

一方で、アメリカ艦隊も0230時に駆逐艦「コグラン」のSCレーダーに映った北方約15 km先の目標を当初は日本の駆逐艦と輸送船4隻と思っており、相手が自分たちよりはるかに強力な艦隊とは思っていなかった [8, p28-34]。駆逐艦数は4隻ずつと同じだったが、日本艦隊の重巡洋艦と軽巡洋艦の数はアメリカ艦隊の2倍だった。アメリカ艦隊は日本艦隊発見と同時に総員配置について増速した。0320頃に軽巡洋艦「リッチモンド」が初めて日本艦隊が9隻で重巡洋艦1隻と他にも巡洋艦が2隻いると判断したが、輸送船団を含めて数隊に分かれていた日本艦隊の全容については、なかなかわからなかった [8, p34]。

日本艦隊では、夜が明けて視界が広がってきた0313時に「阿武隈」が「軽巡1、駆逐艦2を発見」と報告し、この時点で初めて敵艦であることが判明した [4, p479]。「戦闘配置につけ」の号令に対して、また訓練なのかと乗組員の対応は鈍かったようである。日本艦隊では、直ちに敵艦隊に対して退路を断つために北東側に占位することと、輸送船団を北西に退避させることを決定した [4, p479]。日本艦隊は輸送船団を北西へ分離した後、時計回りに南南東に変針して南のアメリカ艦隊に挑んだ。その際に駆逐艦2隻を一水戦につかせたため、主隊は重巡洋艦2機と軽巡洋艦1隻、第一水雷戦隊(一水戦)は軽巡洋艦1隻と駆逐艦4隻となった。一水戦は主隊に編入されていた2隻の駆逐艦と合同するためにやや遅れて、敵との反対側である主隊の東側にいた。しかも水雷戦隊の各艦は燃料節約のためボイラーの燃焼を落としており、0400時頃まで速度を上げられない状況だった。

第1水雷戦隊旗艦の軽巡洋艦「阿武隈」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Abukuma_cl1941.jpg

一方でアメリカ艦隊から見て輸送船団は北北西側にあり、日本艦隊は北東側にあった。16.6任務部隊のマクモリス艦隊司令官は、水雷戦隊に合流する2隻の駆逐艦を見て日本軍が輸送船団から護衛を外した考えた。そして日本艦隊の射程内に入る前に北北西にいる輸送船団を攻撃できる可能性があると見た。またそうすれば、日本艦隊は輸送船団護衛に戦力を割かざるを得なくなって戦力が均衡するかもしれなかった [8, p35]。この時点ではまだ東への退避も可能だっただろうが、マクモリスは戦うことを選んだ。アメリカ艦隊は0333時に北北西(330°)に変針し、南下してくる日本艦隊の西側をそのまま北進して、輸送船団を襲撃しようとした [8, p34]。反航体勢となった両軍は急速に接近し、重巡洋艦「那智」と「摩耶」は、0340時からアメリカ艦隊の先頭を行く旗艦「リッチモンド」を目標に砲撃を開始した。ほぼ同時にアメリカ艦隊も砲撃を開始した。そのときの「那智」までの距離は、「リッチモンド」のSGレ-ダーで約18000 mとなっている [8, p36]。

6.2.2 「那智」の被弾と主砲方位盤の故障

緒戦の0350時に、アメリカ艦隊からの一弾が「那智」艦橋右舷後部に命中した。これにより32名が死傷するとともに、通信装置と電路盤を破壊して、主砲の方位盤が故障した。このため、「那智」は砲撃を精度が劣る砲側照準(個別照準)で行った [4, p482]。さらに0352時には発射管室に命中して、戦死2名、負傷者5名を出した [4, p482]。これらの命中弾に関して、重巡洋艦「ソルトレイクシティ」では、3回目か4回目の主砲の斉射で、0342時頃距離19000 mで日本の重巡洋艦に命中弾を与えて、艦橋付近に一瞬炎が上がったとしている [8, p36]。しかし「那智」砲術長井上武男中佐は、「(那智の)初弾発砲の直後四本煙突の軽巡の発砲を認めた。・・・敵の第二斉射(駆逐艦の弾であったかもしれない)が艦橋に命中し、通信装置が破損して」と回想している [4, p484]。ただし戦史叢書「北東方面海軍作戦」は「被害状況からみても駆逐艦のものであったろう。」としている [4, p486]。なお、同書はアメリカ駆逐艦の射程が18 kmであり、日本の駆逐艦より射程が長かったとしている [4, p509]。たしかに、この時の日本の駆逐艦「雷」の射程は約13 kmだったという回想がある [20, p302]。

突然の会敵に慌てた重巡洋艦「那智」では、操作を間違えていったん発電機を切ってしまい、砲塔動力が一時停止した [4, p484]。このため、戦闘の初期に主砲方位盤(射撃指揮装置)が使えず、約30分間にわたり精度が悪い各砲の砲側照準で砲撃せざるを得なくなった [4, p482]。この砲側照準になった原因について、「那智」機関科分隊長佐橋盛夫中尉は命中弾によるものではなく、前述したように操作を誤って発電機を切ったため、砲塔動力が止まって砲術指令所と砲側のそれぞれの指針がずれてしまったのが原因とはっきり述べている [4, p484-485]。ただし命中弾により通信装置が故障したことにより、この混乱が助長された面はあった。また重巡洋艦「摩耶」でも慌てて目標を変更したため、当初約30分間は近づきつつある重巡洋艦を射撃目標にしながら、遠ざかりつつある軽巡洋艦を測距目標にして射撃を行ったとしている [4, p485]。

なお戦史叢書「北方方面海軍作戦」には、旗艦「那智」の被弾による通信装置の損傷の程度や復旧に関する記述がない。通信の問題は海戦に重大な影響を与え得る。後述するように、実際に「那智」に水偵からの情報は届かなかった。しかし「那智」からは突撃命令などは発信されており、損傷した装置が復旧せずとも他の代替通信手段があったと考えられるので、通信装置が復旧したかどうかにかかわらず、ここでは何らかの通信手段があったものとして話を進める。

第五艦隊旗艦の重巡洋艦「那智」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heavy_cruiser_Nachi.jpg

6.2.3 アメリカ艦隊の西への変針

旗艦の軽巡洋艦「リッチモンド」は、0340時頃から日本の重巡洋艦から距離約20 kmで砲撃を受け、砲弾は同艦を夾叉した。アメリカ艦隊は北東側から急速に接近する日本艦隊に対して距離を開けるため0343時に西北西(290°)に変針した。0346時に「那智」は8本、「摩耶」は4本の魚雷を発射した [4, p482](「摩耶」は0407時の説もある [4, p485])。アメリカ艦隊は、0348時にさらに西南西(250°)へと転舵した [8, p36]。この理由については書かれていないが、後述するように日本の魚雷攻撃を見てそれをかわすためだったとも考えられる。なお「那智」の魚雷発射を、敵の東方への変針による同航戦を予想して敵艦隊の東方に発射したという回想も一部にあるが [4, p480]、それだとアメリカ海軍の記録と合わない。戦史叢書「北方方面海軍作戦」は、魚雷発射時の態勢が同航だったか反航だったかは判然としないと結論している [4, p481]。この魚雷の行方は後述する。

この転舵を見た日本艦隊は右に舵を切って南西へ、その後西へと向かい、約20 km先のアメリカ艦隊を追撃し始めた。これによって、偶然にも先を進んでいた主隊はアメリカ艦隊の左舷後方(後方南側)に、遅れていた一水戦は同艦隊の右舷後方(後方北側)に位置することになった [2, p57]。アメリカ艦隊は砲撃と雷撃を避けながらジグザグに逃げた。日本艦隊はそれに合わせながらも、全砲塔を使うために砲撃のたびに艦を敵の航路に対して斜めに向けて追ったため、両軍の差はなかなか縮まらなかった [2, p57]。日本艦隊の砲弾はしばしばアメリカ艦隊を夾叉した。その度にアメリカの艦艇は砲弾が落ちた水柱に突っ込んで次の砲弾を避けた。駆逐艦「デイル」からそれを見ていた司令官ホーン少佐は、日本艦隊の砲撃を「美しい」と表現して、重巡洋艦「ソルトレイクシティ」が砲弾を回避できたのは奇跡だったと述べている [8, p39]。

アッツ島沖海戦における両艦隊の航跡

0358時に軽巡洋艦「リッチモンド」の船首下を数本の魚雷が通過した。この少し後に駆逐艦「ベイリー」も3.6 km先に雷跡を発見した [8, p38]。魚雷は艦隊を追走したとあるので、ほぼ同方向だったようである。日本側に魚雷の調定諸元の記録は残っていないが、「那智」が魚雷発射時に南南西にいたアメリカ艦隊の進行先を狙って南西方向に発射したのであれば、アメリカ艦隊はその後大きく西南西へ回頭しているので、その後に魚雷がアメリカ艦隊を通過しても方位、時刻ともそれほど矛盾しない(魚雷通過時の「リッチモンド」の位置は、雷速を45ノットとすると魚雷発射点から約17 kmとなる)。「那智」の木下砲術参謀の手記の「(魚雷発射によって)反航対勢の敵の先頭を圧して、彼をして不利な反転と南西への避退を余儀なくさせた」 [4, p482]という回想とも矛盾しない。むしろ木下砲術参謀の述解のように、この魚雷攻撃を見たアメリカ艦隊が南西へ転舵した可能性がある。

軽巡洋艦「リッチモンド」

(1944年6月24日、ワシントン ピュージェット・サウンド海軍造船所 沖で)

https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Richmond_(CL-9)#/media/File:USS_Richmond_(CL-9)_port_side_June_1944.jpg

アメリカ艦隊がこの針路に転舵したのは、魚雷がもっと北方を通過すると思ったか、こんなに遠くにまで魚雷は届かないと思ったのかもしれない。なお魚雷の深度は深いほど命中した際の効果は大きいが、設定が深すぎると艦底を通過する。巡洋艦を目標にして魚雷の調定震度を深く設定していた可能性もある。

当時は風速4 m/s程度となっているが、前日までの嵐で波高数メートル程度の波浪が残っていた可能性が高い。水圧センサーや水平舵の応答速度に依るが、魚雷は海面までの高さに応じて上下しようとしても時間差を生ずる場合があるし、目標の船も波や波浪に応じて上下する。海面が凪いでいない限り、魚雷が調定深度通りの深度を維持することは難しい。正常な雷道を取ったとしても、深度設定によっては魚雷が艦底を通過することはあり得ると思われる。

珊瑚海海戦でも、イアントール著の「太平洋の試練(村上和久訳)」では、日本の雷撃機が投下した魚雷について、「確実にレキシントンに命中したかに思われた二本は、あきらかに艦底の真下にもぐって、反対側から出てきたのが目撃された。」と述べている(p.211)(なお、空母レキシントンはその後の爆弾と魚雷の命中で航行を停止した。しかし、最初の魚雷が命中しておれば、残りはヨークタウンの攻撃に向かっていたかもしれない)。当時もかなりの波浪があった。

6.2.4 重巡洋艦「ソルトレイクシティ」の被弾

日本艦隊は最も大きい重巡洋艦「ソルトレイクシティ」を集中的に砲撃した。0410頃、一発の砲弾が同艦に命中し、砲弾は重油タンクと隔壁を突き破って機関室の1 m後ろで爆発し、重油が機関室にあふれ出た [8, p39]。しかし、0427時には重油タンクの亀裂を塞いで重油の流出はほとんど止まった [8, p40]。同艦はまだ30ノット以上の速力を出せる状態にあった。0430頃に北太平洋軍からマクモリスに、支援の航空機が0930頃まで発進できないという連絡があった。北太平洋軍司令長官キンケイドは撤退を勧めたが [8, p40]、これを聞いて旗艦「リッチモンド」にいたマクモリスは笑みを浮かべたとなっている [8, p40]。その理由はわからない。

チャールズ・マクモリス准将

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Horatio_McMorris.jpg

0443時頃、日本艦隊の先頭で横腹を晒している軽巡洋艦「多摩」を砲撃しようと、「ソルトレイクシティ」は針路を北(320°)へ向けた。さらに同艦の砲弾が日本の重巡洋艦にも命中したので、マクモリス艦隊司令官はさらに日本艦隊を砲撃しようとして、0450時に北北西(340°)への変針を指示した [8, p40]。これを見て、日本艦隊も0457時に針路を北側へ向け [4, p489]、これによって主隊と一水戦は、両方ともアメリカ艦隊から見て右舷後方に位置することになった。

0502時頃に「ソルトレイクシティ」が艦橋近くに被弾し、操舵室に負傷者を出した。また、その頃自身の砲撃による爆風によって舵止めが故障し、舵は操舵輪に応答しなくなった [8, p41]。操舵操作は後部操舵室に移されたが、最大10°の舵幅を持つ緊急操舵しか行えなくなった。また「リッチモンド」も斉射を受けたため、日本艦隊との距離を開けるために0502時に針路を330°に変更した [8, p41]。0510時にはさらに別な砲弾が「ソルトレイクシティ」のメインデッキの前方を貫通した。0512時には、この状況を見てマクモリスは、駆逐艦「ベイリー」と「コグラン」に「ソルトレイクシティ」を隠匿するための煙幕の使用を指示した [8, p41]。

アメリカ艦隊は0509時に30°左(300°)に変針した [8, p41]。この理由について、アメリカ海軍の資料 [8]では触れられていないが、0507時に「阿武隈」が魚雷を4本放っている(命中はしていない)。この魚雷攻撃について、阿武隈水雷長の岩淵悟郎大尉は「進出が遅れて攻撃手段がなく、攻撃は余り期待できないが、魚雷でもという気持ちで司令部に進言し発射することとなった。」と述べている [4, p490]。この際に魚雷の斜進(航走中の方位変更)の調定を忘れたため、「阿武隈」は魚雷発射の際に大きく外側へ変針して敵と離隔した [4, p490]。しかし、日本側ではこの魚雷攻撃によりアメリカ艦隊は北方離脱を断念して西方に変針したと解釈している [4, p488]。0528時に、アメリカ艦隊は「ソルトレイクシティ」を守るために西(240°)へ変針した [8, p42]。ほぼ同時刻に日本艦隊も変針し、西に向かうアメリカ艦隊を右舷後尾(北東側)から追いかける形となった。

また0559時に「ソルトレイクシティ」右舷のカタパルトに8インチの砲弾が命中し、0603時には別な砲弾が船尾の左舷側面に命中した [8, p43]。その砲弾の爆発はその前の砲弾の命中で生じた浸水を広げた。まもなくさらに砲弾が命中して、船尾のジャイロ室に油が噴出し始めた。油と海水が対空配電盤室と船体後部の5インチ砲操作室、船体後部の5インチ砲弾格納庫に浸水して、船は左舷に4~5度傾斜した [8, p44]。0625時に「ソルトレイクシティ」の浸水は1.5 mの深さにまで達し、そのために傾斜は緩和したが水が主機関の下まであふれて後部機関室は操作不能になった。この状態を復旧させるために、同艦は後部の機関を停止させた。船速が落ちるにつれて、砲弾が同艦を夾叉し始めたが、0629時には後部機関室の油と水は排出されて、おかげで再び左舷に傾いたものの後部機関は徐々に運転状態に戻った [8, p45]。

6.2.5 0602時のアメリカ艦隊の南への変針

理由は後述するが、アメリカ艦隊はまず南方へ転舵し、その後東に旋回することによって逃げることが決定された(基地のあるアダック島の位置はほぼ真東だった)。0602時に針路を30度左へ曲げて210°にする合図が出され [8, p44]、0608時にはさらに針路を180°にする合図が出された [8, p45]。日本艦隊がこの針路変更に気付くまでの時間を稼ぐために、煙幕の使用が指示された。この南への転舵の理由について、アメリカ海軍資料はこのまま西に向かうと日本の爆撃機が来るかもしれないので、南に向かった後に東に向かうことが決定されたと述べている [8, p44]。しかし、距離的には最初から日本機の攻撃圏内にいるので、この理由は釈然としない。このまま西に向かっても何れはカムチャッカ半島にぶつかってしまい、北側はコマンドルスキー諸島に塞がれている上に北東からは日本艦隊が追いかけてきているので、南に逃げるしかなかったというのが実情ではなかろうか?

この転舵によって日本艦隊には距離を詰める絶好の機会が訪れた。日本艦隊はこの変針に気づき、0600時頃に「全軍突撃セヨ」と命令したものの、アメリカ艦隊の変針点付近まで西航してから南南東に変針したため以前と同じ追撃体勢となり、距離を詰めて決定的な打撃を与える好機を逸した [4, p492]。これについて戦史叢書「北東方面海軍作戦」中の回想で、「那智」の田中発令所長は「〇六〇〇過ぎ、敵方位の変化が大となり敵の南方変針を判定した。何回も「右砲戦」にして下さいと進言した。」、井上砲術長は「発令所から「右砲戦」にして下さいという進言があったが、艦橋には届けなかった。」、杉山水雷長は「当時司令部はすでにファイトが少なくなっていたように感じた。」、木下砲術参謀は「変針の遅れたのは、一水戦が邪魔になったからであり、」と回想している [4, p492]。なお一水戦は、もし主隊が寄ってくれば水雷戦隊は当然避けるし、それでも邪魔と感じるならば東に寄れと指示すれば良い、と一水戦戦闘詳報で反論している [4, p492]。

「全軍突撃セヨ」を受けて、「摩耶」では0605時に魚雷を4本、「那智」では0607時に8本、「阿武隈」では0615時に4本を発射した。それから南へ転舵したと思われるが、魚雷は何れも命中しなかった。戦史叢書「北東方面海軍作戦」では、すぐに転舵しなかった主な理由として「「全軍突撃セヨ」下令により魚雷発射を実施したこと(発射運動)および全砲火を集中(砲戦運動)するためであったと思われる。」「この時機に魚雷発射を行なったことに対しては、多大の疑問を感ぜざるを得ない。」と結論している [4, p492-493]。

0621時にいったん160°に変針したアメリカ艦隊は、日本艦隊との距離を開けるために0629時に再び真南(180°)に転舵した [8, p45]。また機関が運転し始めた「ソルトレイクシティ」をスムーズに退却させるために、マクモリスは0632時に駆逐艦隊に日本艦隊へ向けて魚雷攻撃の準備を行うように指示した。しかし、0638時に同艦は26ノットを出せるようになり、駆逐艦隊に対する雷撃命令は取り消された。しかし、この駆逐艦隊の雷撃行動を見た日本艦隊は右(西側)への一時的な転舵を余儀なくされた [8, p46]。

6.2.6 重巡洋艦「ソルトレイクシティ」の停止

南に向かいながら北側の日本艦隊を後部砲塔で砲撃し続けていた「ソルトレイクシティ」は、0630時頃から後部砲塔の弾薬が切れ始めた。後部砲塔は日本艦隊を防ぐ頼みの綱だった。前部弾薬庫から手押し車を用いた後部への砲弾の移送が行われた。手押し車が通れるように途中のハッチは壊された。装薬は一列に並んだ乗組員の手渡しで送られた [8, p46]。0640時頃には後部砲塔に徹甲弾がなくなり、榴弾(High Explosive)を使って砲撃し始めた。この着弾による激しい水しぶきは、低く広がった雲上のどこからか航空攻撃が行われているという誤解を日本艦隊に与えたようである。日本の重巡洋艦は激しい対空砲火を上げ始めたとアメリカ側は記録している [8, p46]。これは後述するように、日本艦隊が航空攻撃を危惧したことの証左となろう。なお一水戦戦闘詳報では、敵は戦闘の初期と終期に「那智」に対して榴散弾射撃を行い、砲弾は上空50mから100mの高度で「那智」から200m以内で炸裂したと述べている [4, p509]。これは「ソルトレイクシティ」の榴弾攻撃を指していると思われる。

その最中の0647時頃に、数発の砲弾が「ソルトレイクシティ」の舷側喫水線下に命中した [8, p46]。ボイラーへ供給されている重油に海水が混じったため、ボイラーの火が次々に消えた。同艦は行き脚が落ち始め、0653時には速力8ノット、0655時には完全に停止した [8, p46]。このボイラー停止の原因を、命中弾によるものではなく船の傾斜を直すため注水した海水がボイラーへの給油管に混じったためとしているものもある [2, p59]。「ソルトレイクシティ」は「我速度ゼロ」という信号旗を掲げたが、その旗は直ちに日本軍の激しい砲弾によって切り裂かれた。艦長は艦の停止を受けて総員退艦をいったん指示したが、南太平洋と異なっていったん海中に飛び込んだら助からないことに気づき、艦内に放送される前に思い直した [2, p59]。

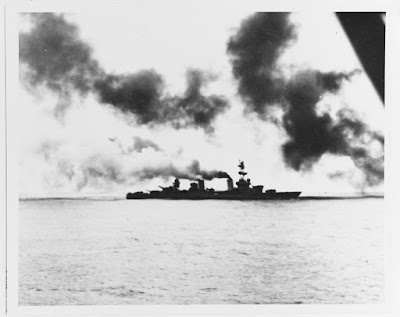

アッツ島沖海戦での重巡洋艦「ソルトレイクシティ」

https://www.history.navy.mil/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nara-series/80-g/80-G-70000/80-G-73827.html

駆逐艦隊司令は、直ちに日本艦隊を防ぐための魚雷攻撃をマクモリスに進言した [2, p59]。これを受けてマクモリスは、0655時に駆逐艦「ベイリー」、「コグラン」、「モナハン」に魚雷攻撃を命じた。「デイル」は引き続き「ソルトレイクシティ」の艦尾付近(北方)で煙幕を張り続けるように指示された [8, p47]。命令を受けた3隻の駆逐艦隊は1列になって、5インチ主砲を打ちながら北方の日本艦隊に向かって決死の突進を行った。これを見た日本艦隊は、射撃目標を「ソルトレイクシティ」からこの駆逐艦隊に変更したため、最も日本艦隊に近づいた駆逐艦「ベイリー」は0700時に矢継ぎ早に数発の8インチ砲弾を受けた。

魚雷発射管への砲弾の命中を危惧した駆逐艦隊司令は、0703時に直ちに魚雷発射を命じた [2, p62]。「ベイリー」は魚雷5本を8700m先の2番目の重巡洋艦に向けて発射した [8, p49]。日本艦隊主隊では後方に雷跡4本を確認している [4, p494]。危惧していたように、0704時に「ベイリー」はさらに8インチ砲弾を受けた。砲弾はベイリーの舷側を貫いて爆発した。士官1人が重傷を負い、3名が軽傷を負った。またその破片は船体に穴を開け、そこから流れ込んだ海水は右舷の機関を止めた [8, p49]。なお他の駆逐艦は目標が遠すぎたため、魚雷を発射しなかった。

駆逐艦「ベイリー」(1942年12月12日)

https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Bailey_(DD-492)#/media/File:USS_Bailey_(DD-492)_underway_on_12_December_1942_(80-G-264956).jpg

一方「ソルトレイクシティ」の機関は、停止してから3分後の0658時にゆっくり始動し始めた。0700時には15ノット、0715時には22ノットを出せるようになった。しかし「ベイリー」の損傷により、艦隊の最高速度は15ノットまでだった [8, p52]。しかし、0740時頃には日本艦隊は40 km以上離れて西の水平線に消え去ったことにより、戦闘が終結したことが明確になった [8, p52]。

6.2.7 0638時頃の日本艦隊の南西への転舵

アメリカ艦隊を追いかけての南方への転舵が遅れた日本艦隊だったが、0620時頃からはアメリカ艦隊の左舷後方(北東側)を南南東に向けて追っており、そのまま南方へ直進していれば退路を断って有利な状況になったと考えられている [4, p491, 499]。ところが、0638時頃に主隊は突如として針路を南西へと向け、一水戦もそれに続いた [4, p493]。これによって日米艦隊間の距離は急速に開くこととなった。「ソルトレイクシティ」が被弾していたこともあり、日本艦隊がそのまま南へ追撃していれば、両軍の距離は急速に縮まっただろう。そうすれば、この海戦は次の局面に入ったと思われる。

日本艦隊が南西へ変針した理由について、「那智」の杉山水雷長と三浦航空参謀は主砲の弾丸がなくなったという報告があったと回想している [4, p495]。しかし「那智」の砲術関係者は、徹甲弾はなくなったがまだ砲弾はあったと述べており、実際にまだ砲弾は残っていた。戦史叢書「北東方面海軍作戦」は転舵の理由の一つとして「これら砲術関係者の回想から推定するに、司令部は「徹甲弾なし」の報告を、弾丸がなくなったものと誤判断したものであろう。」と述べている [4, p495]。

このように戦史叢書「北東方面海軍作戦」は、この0638時頃の転舵を「那智」の砲弾がなくなったという誤判断により追撃を断念して南西に変針したとしている[4, p499]。しかし「那智」だけの状況でそのような判断が行われるものだろうか?「摩耶」には残弾の問題はなく、0717時まで砲撃を継続している [4, p496]。

アメリカ軍側の判断はこれとは異なっている。前述のようにアメリカの駆逐艦隊は0632時に雷撃体勢に入っていた。最終的には命令は取り消されたが、アメリカ艦隊は駆逐艦隊の雷撃体勢を見て日本艦隊が南西へ転舵したと考えている。この理由の方が説得力があるように思える。最終的には突進してきたアメリカ駆逐艦「ベイリー」が発射した魚雷を避けるために0707時にさらに西方へ転舵し、日本艦隊はそのままその針路を変えることなく西に消え去り、戦闘は終結した。

6.2.8 アメリカ艦隊の退却

0735時に「ベイリー」は、左舷機関のみで15ノットを出せるようになったが、船尾の主配電盤が浸水してショートし、すべての電力が失われた [8, p52]。0745時には「コグラン」が「ベイリー」に近づいて曳航する準備をしたが、「ベイリー」はふらついていたものの前進できたので曳航は中止された。0803時には、今度は「コグラン」が煙突の下から出火したが、その火は0816時に消火された [8, p53]。

マクモリス艦隊司令は、損傷した「ソルトレイクシティ」と「ベイリー」をアダック島に回航させ、残りの艦隊で輸送船を追ってアッツ島へ向かう提案を北太平洋艦隊キンケイド司令長官に行った [8, p53]。しかしキンケイドは、日本艦隊が実際に撤退したかどうかわからず、さらに日本軍の航空機や潜水艦による攻撃を懸念した。これを受けてマクモリスは艦隊を分けてダッチハーバーとアダックに向かうことを指示した [8, p54]。数時間にわたる海戦で追撃されてようやく窮地を脱した艦隊で、今度は輸送船団の撃滅のためにアッツ島へのさらなる進撃を提案する艦隊司令官マクモリスの敢闘精神には驚かされる。

6.2.9 この海戦の帰結

この海戦は、第二次世界大戦において艦艇だけで勝負を決しようとした最後の戦いとなった。この海戦によって、アメリカ軍は7名の戦死者と20名の負傷者、日本軍は14名の戦死者と26名の負傷者を出した [21, p64]。輸送船団はアッツ島に入港させても揚陸時に湾内で大規模な空襲を受けることが予想され、また駆逐艦もこの海戦で燃料を大量に消費したため、輸送艦隊は全て幌筵へ引き返して輸送作戦は不成功に終わった。なお、「三興丸」を護衛していた駆逐艦「薄雲」は、0355時に南方に砲煙が上がるのを見て、「三興丸」を西へ退避させて南へ向かったが、戦闘には間に合わず、0725時に輸送船団を護衛して幌筵へ帰投するように命ぜられた。この海戦の不首尾により、細萱第五艦隊司令長官は更迭されて予備役へ編入され、第五艦隊司令長官は河瀬四郎中将に代わった。

6-3 海戦に対する考察

6.3.1 第五艦隊司令長官の判断

第五艦隊司令長官はこれまでの経過から、戦闘を継続するも決定的戦果を期待し難いと考えていた。撤退した理由として次の5つを挙げている [4, p496]。

- 敵艦隊には相当の損害を与えたが、敵の煙幕のためその戦果を確認できなかった。

- 無線諜報により敵陸上攻撃機がアムチトカ島を出発したことがわかった。

- 主砲弾の大部分を消費したにもかかわらず、敵にほとんど損害を与えられなかった。

- 駆逐艦の残り燃料がわずかとなり今後の戦闘継続に不安があった。

- 水雷戦隊の進撃が緩慢で行動が不活発であった。

1と3については、一水戦司令官は0659時に「敵艦中大ナル重油ヲ流シアルモノアリ」と電話で主隊に報告しており、一水戦戦闘詳報でも0700時頃敵巡洋艦の火災を報告している点からみて、米重巡に相当な打撃を与えたことは主隊でも分かっていたものと推定されている [4, p497]。2については一水戦戦闘詳報にこのような受信記録はない。むしろ同詳報では、キスカ島から0656時に「敵陸軍飛行機ノ発進セル模様ナシ」、また0705時に「今迄ノ処通信上敵陸軍機ノ飛翔セル形跡ナシ」と連絡を受けていた [4, p498]。敵の攻撃機の件は、橋本重房通信参謀の「七ないし九時に敵飛行機が来ると予測し、その間に敵飛行圏外に出たいと考えていた。」という回想から、実際の来襲の把握ではなく来襲の可能性を考慮したものと考えられている [4, p498]。しかし前述したように、0638時頃から始まった「ソルトレイクシティ」の榴弾による砲撃が航空攻撃の危惧を助長した面があるかもしれない。

4については、戦闘後の各駆逐艦の燃料は、あと数時間追撃しても心配する状況ではなかったとなっている [4, p499]。5については、第一水雷戦隊は「0620過ぎからの南方追撃において主隊の左後方を並進したに過ぎなかった。」「0645には、主隊の南西方変針に随動して西方に変針し、遂に非敵側に出る結果となった。」となっており、戦闘後の研究会でも一水戦先任参謀有近六次中佐は、研究会参加者から批判を受けている [4, p498]。同研究会では水雷戦隊の行動について、「水雷戦隊の行動不活発、且つ主隊との連係不良」と結論された [4, p499]。

6.3.2 戦史叢書「北方方面海軍作戦」の戦訓、所見

まずは、戦史叢書「北方方面海軍作戦」の戦訓、所見について述べる。全体は「全般的事項」、「砲戦関係」、「水雷戦関係」の3つに分かれているが、それら11ページ中7ページが「砲戦関係」に割かれて、砲戦について細かく記述されていることが特徴である。「全般的事項」は、第五艦隊参謀木下甫少佐の戦後の手記に基づいたものと一水戦戦闘詳報によるものの2つが記されている。ここでは、一水戦戦闘詳報による全般的事項が公式的記録としての色合いが濃く、また極めて示唆に富んでいると思われるので、その一部を掲載する [4, p504-505]。

1 ー作戦部隊ハ前進基地出撃以後出来得ル限リ兵力ヲ分散セズ、集中或ハ緊密ナル連繋裡(視界内保持)ニ行動スルヲ要ス。特ニ会敵ノ算大ナル時及北方ノ如ク天候急変シ易キ作戦海面ニ於テ然リ

2 突嗟会敵発見通報ノ速達二関シ研究準備ノ要アリ

今回ノ如ク全ク予期セザル時機及海面二於ケル敵発見通報ハ、普通ノ信号ヲ以テシテハ多クノ場合遅延スルヲ免レズ。特ニ今回ノ如ク縦長長キ陣列ニ於テ後方ニ敵発見の場合、之ガ最高指揮官宛速達二ハ普通信号以外(発砲、電話、特殊信号等)警報式速報二関シ研究準備ノ要アリ

3 巡洋艦部隊ヲ基幹トスル昼間追撃戦二於ケル水雷戦ノ戦術運動ニ関シ研究考慮ヲ要スルコ卜大ナルヲ体験痛感セリ

(一) 主隊卜水雷戦隊及敵味方共殆ド等速ニシテ、水雷戦隊運動力ニ余裕ナキヲ常態トスルヲ以テ、水雷戦隊トシテハ急速近迫卜退路抑制ノ両者ヲ考慮シ運動最適切ナルヲ要ス。(以下略)

(二) 主隊、水雷戦隊間ハ常時有形無形、緊密ナル連絡ヲ確保シ、水雷戦隊が主隊ノ意図ヲ常二考慮シツツ運動スベキハ勿論ナルモ、主隊トシテハ所要ニ応ジ其ノ意図ヲ明示シ、尚要スレバ水雷戦隊ニ対シ運動方向ヲ指示スル等ノ処置ヲ講ズルコト肝要ナリ。(以下略)

(三)・・・彼我共ニ巡洋艦部隊ヲ基幹トスル追撃戦ニ於テハ最初ノ砲戦、或ハ魚雷戦ニ依リ敵ノ一艦ニナリトモ大打撃ヲ与へ、避退ノ自由ヲ抑制スルニ非ザレバ水雷戦隊ノ戦闘力発揮ノ好機極メテ少キヲ切歯扼腕中二痛感セリ

4 嗟会戦ノ要訣ハ、敵ノ備ナキニ先立チ我先ヅ起チテ急襲猛撃ヲ加へ勝ヲ一挙ニ決スルニ在リ(以下略)

2に書かれている通信については、旗旒信号か発光信号を用いていることを指しているかもしれない。通信手法に何かしらの問題があったと受け取れる。3の(二)については、主隊と水雷戦隊が有機的に連携する必要性を説いている。これは、この海戦の他の戦訓・所見の部分には見られない特徴である。

6.3.3 日本艦隊の戦闘方針について

この海戦では、日本艦隊は緒戦においてアメリカ艦隊の頭を押さえて西に転舵させることに成功し、輸送船団への当面の脅威はなくなった。その後、西へ逃げるアメリカ艦隊を追って、砲雷撃しながらの追撃が始まった。しかし、それ以降の日本艦隊の基本方針は何だったのだろうか?追う敵に対して、砲弾を命中させるために火力を集中させる方針と敵との距離を詰める方針とは相反すると思われる。そのどちらを優先しようとしたのか?あるいは敵艦隊を撃滅するために他の考えがあったのか?それがはっきりしない。

その後のアメリカ艦隊には3回の大きな転舵があった。0443時頃アメリカ艦隊が北転した際に、日本艦隊の追跡は右舷後方(南東方向)からに変わった。次にアメリカ艦隊が0528時頃に南南西に変針すると、日本艦隊はそのまま右舷後方(北東方向)から追跡した。そのためアメリカ艦隊が0600時頃南に転舵した際には、日本艦隊はその北東20 km付近にあった。これによって6.2.5で述べたように、アメリカ艦隊は最大の危機を迎えたように見える。アメリカ艦隊は、このままだと日本に近づきつつ自軍の航空支援の圏外へ向けて進むことになるので、どこかで東へ転舵して決戦を挑むしか方策はなかっただろう。日本艦隊には、そのまま敵艦隊の東方をまっすぐ南下するか、水雷戦隊を敵艦隊の東側に南下させて挟み撃ちにするなどの選択肢があったように思える。

この海戦は延々4時間も続いた。時々刻々と変わる状況に応じて適切な判断のための思考を続けることは猛烈に疲れる。これは誰しも避けられない。この海戦は、砲弾を少しでも当てようとして、高速で逃げる敵艦隊の後ろをとにかく長時間追い回したように見える。その結果、最後は疲労で思考力が落ちて、聞き違えが起こったり消極的な思考に陥ったりしたのかもしれない。しかし、だからこそ細かな状況の変化に左右されない、この戦いの一貫した基本方針が必要だったのではないかと思う。

6.2.5で述べたように、アメリカ艦隊が南に転舵した最大の好機に突撃命令によって即座の砲撃や雷撃を行ったため、転舵が遅れて日本艦隊は好機を逃した。この時点での日本艦隊の情勢を見ると、艦船数や火力では勝っており、天候も良く、昼の時間はまだ長く、戦域はだんだん日本へ近づいているという状況だった。後は慌てずに「いずれ行われる敵の東方への変針を待って、近接してから火力の総合発揮によって敵を撃滅する」という基本方針で十分だったのではなかろうか。もちろん戦闘である以上、その結果はわからない。航空攻撃に対する懸念は6.3.5で述べる。

6.3.4 第一水雷戦隊の行動

緒戦の反航時、一水戦(軽巡洋艦「阿武隈」と駆逐艦4隻)は敵と反対の東側を主隊と併走していた。その後も主隊に追随したが、敵弾を避けて変針したり、魚雷攻撃を行うために針路が敵から外れたりして、最後まで有効な攻撃を行えなかった。第五艦隊司令長官は、水雷戦隊の進撃が緩慢で行動が不活発であったことを撤退の理由の一つに挙げている。一方で、「一水戦戦闘詳報」によると、6.3.1で書かれているように、予期せぬ会敵と速やかに変わる状況においては通常の通信では遅延して連携が取りづらかったことと、主隊の意図や主隊との役割分担がはっきりせず、また雷撃によって水雷戦隊が敵と乖離してしまったことなどの行動を攻撃が制約された理由として挙げている [4, p504-505]。さらに追撃戦においては、主隊より劣速な水雷戦隊は砲撃のための行動を企図する余地がなく、旗艦である軽巡洋艦「阿武隈」の主砲は敵駆逐艦より射程が短かったとも述べている [4, p508]。主隊が速度35ノット以上で行動するのに対して、駆逐艦「若葉」と「初春」は速度34ノットを出せなかったとの回想もある [20, p303]。

アメリカ艦隊は、南洋ソロモン諸島で何度か手痛い目に会ったように、日本の駆逐艦隊が突撃して来て巧妙で正確な魚雷攻撃を行うことを危惧していた。日本軍の駆逐艦隊がそれを行なわなかった理由として、アメリカ側では駆逐艦に補給物資や兵士が積まれていたためではないかと推測している [8, p54]。しかし日本側の資料では駆逐艦への補給物資搭載の記述はなく、一水戦の駆逐艦は突撃の時機まで燃料を節約していたが、突撃の機会がなかったということになっている [4, p498]。

結局一水戦はこの海戦の最中に遊軍と化すことが多く、積極的にこの海戦に加わるのは最後の方だけとなった。これは前述したように、主隊の意図や主隊との役割分担がはっきりしなかったことが大きいと思われる。一水戦の立場は、敵艦隊を追いかけながらも主隊の動向も把握して自隊の行動を決めなければならない。主隊の意図がわからないと、その判断は容易ではない。下手に行動すれば、後で主隊の行動や作戦を妨害したと糾弾される恐れさえある。しかし主隊が一水戦に対して意図を明示したり具体的な行動を指示したりした形跡はなく、結果として一水戦が積極的な行動を取れなかったことを責めるのは酷と思われる。一水戦を有効に活用するためには、まずは主隊の方でその方針とそのために水雷戦隊は何をするべきかという、簡明かつ具体的な指示を出すなどのコミュケーションが必要だったのではないかと思われる。これは6.3.7で述べるアメリカ艦隊とは対照的である。

6.3.5 アメリカ軍の航空攻撃に対する懸念

日本艦隊がアメリカ艦隊の追撃を0700時過ぎに断念した理由の一つとして、アメリカ軍の航空攻撃を危惧した面があった。戦闘終結に対する北方部隊指揮官の判断の根拠の一つとして、「無線諜報に依り爆撃機十数機よりなる敵陸上攻撃機が〇六四〇アムチトカを出発した事は事実である。」と述べられている [4, p496]。実際には同基地ではまだとても爆撃機が発進できる状態ではなかった。しかし、前述したようにこの敵機来襲の可能性への考慮、つまりそろそろ敵機が来てもおかしくないという憶測が追撃断念の一因になったと考えられている。

アムチトカ島とアダック島の航空隊では、当日いつものようにキスカ島爆撃用に通常爆弾を爆撃機に搭載しており、増槽や艦船攻撃用の徹甲爆弾の準備が出来ていなかった。めったに使わない徹甲爆弾は地面に凍り付いていた。注意深く掘り起こした徹甲爆弾と増槽を爆撃機に搭載するのに4時間かかった。さらに悪天候で2時間待機した [10, p67]。その結果、アムチトカ島からは0905頃にB-25爆撃機3機、P-38戦闘機8機が出撃したが、実際にアメリカ艦隊上空に到着したのは1104時だった [8, p54]。アダック島も同様で、同島を0836時に発進したB-24爆撃機13機とB-25爆撃機8機が到着したのは1202時だった [8, p54]。どちらも海戦には全く間に合わなかった。一方で、アメリカ艦隊側も日本艦隊が自軍の航空支援を要請しているかもしれないことを覚悟しながら戦っていた [8, p43]。

アメリカ軍機の動向はキスカ島の電探で把握できており、実際にキスカ島の電探隊は0700時前後にアムチトカ島上空には異常がなく、通信上もアメリカ軍機が飛翔している形跡がないことを発信している。また0930時にはアムチトカ島から発進したアメリカ軍機を捉えたことも発信している [4, p498]。また海戦域はアムチトカ島から約800 km離れており、海戦域までアムチトカ島から航空機で約2時間かかる。6.2.7で述べたキスカ島から発信されたアメリカ軍機の動向に関する情報が、艦隊できちんと把握されていれば0700時過ぎに退避する必要はなかった。旗艦「那智」の通信装置損傷の問題もあるのかもしれないが、艦隊のキスカ島との連携の意図の薄さを感じる。

6.3.6 「那智」水上偵察機の通信問題

着弾観測するための「那智」水上偵察機が0354時に1機発進した(残り機は主砲の発射によって破損したため投棄された [4, p483])。アメリカ艦隊は水偵が近づくと着弾精度が増すので、水偵が約10 km以内に接近しようとするたびに執拗に追い払っている。那智の水偵に対する帰投命令は0720時となっており、それを受けて同機は実際にアッツ島へ帰投している [4, p501]。一方で、アメリカ艦隊は0430時頃水偵を1機撃墜し、後刻その残骸をアメリカ軍の航空機が確認している [8, p40]。そのため、「那智」以外からも水偵が発進していた可能性がある。

0655時の重巡洋艦「ソルトレイクシティ」の停止は、「那智」の水偵では把握されていたが、この重大情報は艦隊には伝わらなかった。「那智」水偵による「ソルトレイクシティ」停止の報告は、一水戦でも受信された記録はなく、アッツ島へ帰着後に発信されたものしか残っていない [4, p497]。しかし砲戦の着弾観測のために搭載されている水偵からの報告が、通信機器の故障でもない限りわざわざ海戦後に帰着してから行われるとは考えにくい。アッツ島からの報告は、帰着後に現地通信隊によって記録として再度発信されたものかもしれない。

「那智」砲術長井上武男中佐の回想によると、これに限らず「那智」水偵の観測通信は砲術長には届いていない [4, p506]。木下砲術参謀は、「那智」被弾のための電路故障で通信が全部受信されなかったと述べている [4, p491, 507]。しかし水偵はアッツ島への帰投命令を受けてから帰投しているので、「那智」から水偵への通信は出来たのだろう。もし「那智」で受信できなかったとすれば、「那智」では受信が出来ない旨を水偵へ伝えて、代替通信手段を講じることは出来なかったのだろうか?高速で動き回る艦船に対しては難しいかもしれないが、水偵から報告球などを投下するという手段もあったかもしれない。木下砲術参謀は水偵の観測通信を二番艦で受信し、これを一番艦に伝える等の対策や訓練に欠けていたと述べている [4, p507]。周波数配分や緊急時の通信方法などの日本艦隊の通信体系の問題もあるのかもしれない。とにかく、通信に問題があったことは事実である。

6.3.7 海戦における通信と意思疎通の問題

主隊と第一水雷戦隊とは、6.3.3で述べたように円滑で綿密な意思疎通に欠けており、水雷戦隊は有効な戦闘協力ができなかった。またこの海戦において、軽巡洋艦「多摩」はなぜか0350頃から主隊の重巡洋艦2隻と分離し、0630頃まで単独で行動していた。ただその行動は積極的で、戦史叢書「北東方面海軍作戦」では「常に敵方に進出してその行動が立派であった」と述べられている [4, p490]。アメリカ海軍の資料 [8]でも、「多摩」と思われる軽巡洋艦がしばしば脇を突こうとしたり、迫ってこようとしたりする様子が記述されている。しかし、なぜ「多摩」だけ単艦で行動していたのかはよくわからない。結果として、日本艦隊は主隊の重巡洋艦2隻、軽巡洋艦「多摩」、一水戦の3隊それぞれが連携や協力なしに攻撃していたように見える。

軽巡洋艦「多摩」。北海用の迷彩塗装をしている。1942年撮影

https://ww2db.com/image.php?image_id=7643

一方で、アメリカ艦隊では、旗艦と被害を受けた艦と護衛の駆逐艦間の通信が頻繁に行われた。どの艦がいつ被害を受けたという報告、どの艦がどこに煙幕を張るかという指示、および危機に駆逐艦隊が魚雷攻撃を日本艦隊に行うという指示が行われた。その結果、日本艦隊は視界をしばしば遮られ、針路を変えさせられて効果的な攻撃が妨げられた。アメリカ艦隊は戦闘への組織的な対応によって危機を脱したように見える。それとは対照的に、日本艦隊には連携して効果的な攻撃を行うためのコミュニケーションが決定的に不足していたのではないかと思える。しかし戦史叢書「北東方面海軍作戦」を見ると、日本艦隊は水偵からの報告が来ないこと、主隊が一水戦に具体的な指示をしていないこと、3つの艦船グループが連携せずに行動していること、の3点についてはあまり論じていない。

6.3.8 幌筵への航空機の無配備

この海戦を引き起こした集団輸送は、2月のアッツ島付近へのアメリカ艦隊の出没を受けてのものだったが、その目的は単なる輸送強化ではなく、輸送作戦に伴って発生が予想されるアメリカ艦隊との決戦によりこれを撃滅する計画だった [4, p441]。それであれば、日本軍はアメリカ軍艦船の出現に備えて北千島の幌筵の飛行場に哨戒機や攻撃機を配備しておけば、その目的を達成できたと思われる。日本の陸上攻撃機はアッツ島まで往復攻撃が出来る能力を持っていた。

1942年5月には美幌海軍航空隊の分遣隊が陸上攻撃機を配備したが、夏季だけだったようである。冬季の荒天を心配したのかもしれないが、アメリカ軍はアダック島から冬季も航空攻撃を続けていた。決戦も視野に入れた集団輸送を行うに際して、艦隊による対応だけしか考えないという発想は柔軟性に欠ける。縦割りの弊害なのだろうか?一方で、アメリカ艦隊は海戦中に日本軍機が襲ってくるかもしれないという覚悟の上の行動だった。結局5月にアッツ島に連合国軍が上陸するまで幌筵に陸攻や哨戒機は配備されなかった。

6-4 海戦後の日米の対応

6.4.1 新たな防衛方針

この海戦で日本艦隊は大きな打撃を蒙ったわけではなかったが、海戦後に重巡洋艦「那智」、「摩耶」と第二十一駆逐隊(「若葉」、「初霜」)は横須賀へ回航した。3月30日には強風のため幌筵港内で駆逐艦「雷」と「若葉」が接触して大きく破損し、「雷」も横須賀へ回航した [20, p306-308]。軽巡洋艦「多摩」と「阿武隈」も4月後半に舞鶴へ修理(整備?)に戻っている [4, p524]。第五艦隊は戦力が大幅に減少した。アメリカ軍の北太平洋艦隊は唯一の重巡洋艦「ソルトレイクシティ」が大きな被害を受けため、代わりに2隻の軽巡洋艦「サンタ・フェ」、「デトロイト」が配備された。第五艦隊は再び集団輸送を計画することはなく、制海権をも明け渡してしまう形となった。戦史叢書「北東方面海軍作戦」では、アッツ島沖海戦での北方戦場の雰囲気として、「北方の戦場は、南方の戦場が陽性であるのに対し陰性であった。一年を通じて悪天侯に悩まされる。しかも、西部アリューシャン列島占領以来、受身の作戦を続け自然に消極的とならざるを得なかった。」と述べている [4, p500]。天候は両軍に平等に作用するので、これは日本軍の気分の問題であったろう。

日本海軍は3月25日にこの情勢における太平洋の作戦全般にわたる作戦方針の指示を行った。この方針において聯合艦隊司令部は、北東方面について1年前の消極的な態度とは打って変わって、「北東方面死守セザルベカラズ」という方針を立てて、4月の飛行場完成とともに航空機により敵の飛行揚を叩き、敵の補給遮断と艦艇攻撃を行なうことにした [4, p432]。しかしながら、同方面の防衛に必須であるアムチトカ島攻略には自信がなく、4月12日には大本営はまた防衛方針を変更し、輸送が困難なキスカ島を前進基地に変更して、アッツ島とその付近のセミチ島、アガツ島の3島に防衛拠点群を置く方針を打ち出した [3, p263]。そして4月24日と25日に青森の浅虫で開催された北方軍、第五艦隊、大本営の関係者が集まった会議(浅虫会議)で、これからの霧の季節を利用して、5月下旬から8月上旬まで「ア」号第二期作戦を「『霧』輸送」と称して、防衛強化のために延べ21隻の輸送船で半年分または1年分の物資と人員を輸送することを計画した [18, p424]。その輸送には海戦も辞さずとして、第五艦隊に重巡洋艦3隻、駆逐艦4隻を増強する予定を立てた [18, p428]。

大本営ではアメリカ本土でアリューシャンでの作戦が近いと報道されていることなどから、濃霧期に連合国軍が上陸する可能性も意見されていた [18, p417]。しかし、中央ではそれほど急迫した事態とは感じなかったのではないかと思われる [3, p266]。大本営が策定した作戦指導要領にも現地陸海軍協定にも敵が来攻した場合の対処については一言も触れておらず [18, p425]、大本営で検討された防衛強化策は「『霧』輸送」と5月以降の飛行場完成の件がほとんどだった。4月上旬に大本営に出頭した北海守備隊参謀は、霧輸送の前にアメリカ軍が上陸してくる可能性があるとして、「確保という命令をしているからには裏付けをくれ、現状ならば死守という命令にしてくれ」と啖呵を切っている [3, p260]。しかし「(大本営も北方軍も)当時の状況は既定計画に基づく輸送を促進する外他に策なき実情に在りたり」という記録が残っている [3, p259]。

後述するように、アッツ島へ連合国軍が実際に上陸すると、大本営はわずか1週間程度でアッツ島の実質放棄とキスカ島からの撤退を決定した。日本軍のそういう当時の状況を勘案すると、北海守備隊の参謀が連合国軍による上陸が迫っていると主張した4月初めの時点で、大本営は両島からの撤退あるいは連合国軍が上陸してきた際の対応策がを検討されてもおかしくなかった。戦史叢書「北東方面海軍作戦」は、この時期に「(大本営による連合国軍の)来攻時機の判断あるいはこの対策に関する検討がなされていないのは不思議」と述べている [4, p435]。

6.4.2 アリューシャンへ方面の輸送

4月4日にはキスカ島は主食7月まで、副食5月まで、アッツ島は食糧4月末までという報告が上がってきた [3, p256]。第五艦隊では4月上旬に駆逐艦「電」、「薄雲」2隻を用いた食糧弾薬の輸送が2回試みられたが、悪天候とアメリカ軍機による接触のため2回とも途中で断念された[4, p445]。当時のアメリカ軍の哨戒機は、キスカ島付近で日本の艦船を発見するとアムチトカ島の航空基地へ無線で連絡するとともに、艦船の上空に煙幕で大きな輪を描いて位置を知らせた。すると30分以内に敵機が攻撃にやってきた。高速を出せる駆逐艦でも30分以内にその輪の付近から脱出するのは困難だったとある [22, p227]。

アッツ島海戦以降、第五艦隊による輸送計画は濃霧時の潜水艦によるものに変更され、応急時にのみ駆逐艦で輸送することになった [4, p448]。しかし、潜水艦で輸送できる量はたかがしれていた。この軍備増強の遅れが、後の連合国軍上陸時に救援準備が整うまでアッツ島防衛軍が島を保持できないという理由で、大本営が救援を早々と諦めてしまう原因の一つとなった。第二地区隊長を命じられた山崎大佐は3月の集団輸送でアッツ島に向かったが、前述したアッツ島沖海戦のためアッツ島に到着できず、ようやく4月18日に潜水艦でアッツ島にどうにか進出した。

6.4.3 連合国軍の活動強化

制海権を手にした連合国軍は、4月27日に軽巡洋艦3隻、駆逐艦6隻で再びアッツ島の艦砲射撃を行った。このときも艦砲射撃の終了時近くになって陸軍のB-24爆撃機が艦隊の退避支援にアッツ島の爆撃を行った。艦隊は2月の艦砲射撃時よりも攻撃の手応えを感じた。5月に入ると連合国軍側の空襲は激しさを増し、キスカ島とアッツ島それぞれに17回、合計で470トンの爆弾を落とした。28機が失われたが、そのうち3分の1が対空砲火によるもので、残りは天候によるものと考えられている [8, p57]。